作者:张涌泉(浙江大学文学院教授)

20世纪80年代以来,在林聪明、方广锠、郑阿财、郝春文、黄正建、王晓平、荣新江、伏俊琏等学者呼吁和推动下,以敦煌文献为中心,敦煌文书学、敦煌写本学、古文书学等日益受到重视,写本学及相关研究也呈现勃兴之势。

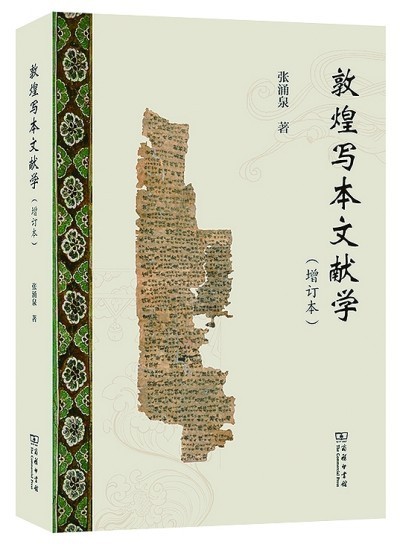

拙著《敦煌写本文献学》(甘肃教育出版社2013年初版),是在这一学术背景下进行的探索。该书出版后,得到学界和普通读者的肯定。然而,敦煌文献只是写本文献的一小部分,敦煌写本文献学也只是写本学这门新学科的一个分支,视野和深度不免有所局限。因此,进一步深化、修订,仍有必要。在商务印书馆近期推出《敦煌写本文献学》(增订本)之际,笔者想在敦煌写本研究基础上,对写本及相关学说谈一点看法。

壹、介乎“刻”“印”之间

依据文字记录方法及载体变化,我国古代文献的传播体系大体可分为铭刻、写本、印本三个阶段。铭刻是指用刀、凿或硬笔在甲骨、铜器、陶器、碑石上刻写,传世的文字资料包括甲骨文、金文、陶文及石刻文字等。商周前后,铭刻是文献传播的主要方式。印本是指采用雕版印刷或活字印刷的文献,宋以后通行。写本出现的时间居于铭刻与印本之间,是指用毛笔或硬笔蘸墨或朱砂在竹、木、帛、纸等材料上抄写的文献,按其载体不同,可分为简帛和纸本两大类(本文讨论的写本文献主要指后者)。春秋时期,竹简、木牍、缣帛逐渐取代铭刻成为书写材料的主体,但“缣贵而简重”(《后汉书·蔡伦传》),仍不便于普及使用。东汉时期,蔡伦改进造纸术。魏晋以后,纸张取代其他载体成为主要的书写材料,于是书籍的流传也从简帛时期迈向了纸写本时期。从东汉到北宋,写本的流通期约有1100年。从东晋到五代,写本的盛行期约有700年。

从文献学角度来看,写本承前启后,是中华文明传承的重要载体,也是古代文献流传中极为重要的一环。唐代以前的古籍流传到今天,必然要经过宋代以前一次又一次手抄相传的过程。这些写本文献因去古不远,比宋以后的刻本更接近古人著作原貌。因此,写本是古书整理校勘宝贵的第一手资料。以前由于传世写本太少,古书传写的情况不明。现在随着敦煌文献等大批写本古籍出现,我们对写本情况有了较多的了解,原先的许多疑难也迎刃而解。

如宋人编的韵书《广韵》,据说改编自隋陆法言《切韵》。但宋代以后《切韵》失传,详情不得而知。敦煌文献被发现和系统整理后,人们陆续发现了《切韵》系韵书写本近五十个卷号。这些韵书的发现,不仅使我们有可能窥知《切韵》原书的大致面貌,了解唐五代人对其增订情况,也使我们得以更深刻地了解《广韵》和《切韵》之间的关系。学者姜亮夫说这些韵书是“学术上的一种伟大的发现”,有其道理。

贰、数量颇丰 所涵颇富

如上所述,从东汉到五代,继简帛之后,纸写本文献流行。到了晚唐五代,雕版印刷开始流行。雕刻版面虽然需要大量的人工和材料,但雕版完成后一经开印,就显示出效率高的优越性。宋代印本流行以后,写本古书风光不再,以致到了明清以后,人们面对的文献基本都是印本,写本古书凤毛麟角。

清末,国内外科学家和探险者先后在甘肃、新疆、陕西一带发现了一些早期写本文献,包括西汉文景时期的古地图、晋代《战国策》《三国志》写本等,但数量有限。1900年,敦煌藏经洞被打开,其中有大批唐代前后的写本文献,震动了世界。此后,又有吐鲁番文书、黑水城文献、宋元以来民间文书、明清档案等众多写本文献陆续公之于世,写本文献的数量一下子充盈起来。

据粗略统计,吐鲁番文书、敦煌文献、黑水城文献总数分别为5万、7万、2万号左右,宋元以来民间文书的总数尚无法预估,但其中仅徽州文书总数就在100万件以上,明清档案更是多达2000万件。笔者以为,写本文献数量之丰、类型之广、内容之富,足以与刻印文献比肩,共同组成中华民族文化遗产的重要内容。

写本文献中,既有传世古籍较早的抄本,也有大批世无传本的佚典,不少以往仅在书目或传说中记载的古书,都在写本文献中找到了传本。大量写本文献的发现,对中国学术文化研究的影响是空前的,中国古代学术史因此改写。

除典籍之外,写本文献有大量反映普通百姓日常生活的公私文书,如名籍、户籍、田籍等籍帐文书,买卖、佃租、雇佣、借贷等契约文书,律、令、格、式、判集等法令文书,什物历、入历、破历等会计文书,社条(社邑章程)、社牒状(社人向社司打的报告)等社邑文书,还有庆经文、启请文、禳灾文、生男女文、满月文、入宅文等斋文、书仪范文,包罗万象。其作者多为社会地位不高的仕子学郎等,所抄文本多系个人自用,大多没有经过加工改造,属于原生态的民间文献。用梁启超的话来说,古代史书是专注于“一朝一姓兴亡之所由”的“君史”(《变法通议》),“曾无有一书为国民而作者”(《新史学》),而原生态的写本文献,可以复原活生生、丰富多彩的百姓社会生活,看到他们生活原来的样子,是我们研究“民史”的宝贵资料。

叁、“新发见”“新学问”

王国维说:“古来新学问起,大都由于新发见。”诚如其言,近一个多世纪以来,写本文献的发现和刊布,的确催生了一批新的学问。

诸如吐鲁番学、敦煌学、徽学、古文书学等,都是在发现相关文献资料的基础上形成和发展起来的。又如写本文献是魏晋以来各种字体积存的大宝库,是异体俗字的渊薮,为我们提供了丰富的汉字字形资料,有力地推动了俗文字学、近代汉字学等新学问的诞生。再如吐鲁番文书,敦煌文献中的变文、曲子词、王梵志诗,以及愿文、契约等社会经济文书,宋元契约文书,大抵以当时当地的口语方言为主体,包含着大量的方言俗语,为汉语的研究注入了新的活力,孕育并推动了中古汉语、近代汉语、俗语词研究等一些新兴学科的诞生和发展。

笔者以为,在上述与写本文献相关的新学问的基础上,有必要建设一门更为宏大的写本学。从东汉至清末,写本文献源远流长、传承有绪,无论是数量还是内容,都足以与刻本文献比肩。面对如此巨量的写本文献,要正确整理、准确理解并弘扬利用,就需揭示、把握古代写本的特点。事实上,写本文献在形制、内容、字词、校读符号等许多方面都与刻本文献大异其趣,面貌迥殊,有必要从“版本学”中分化出一门独立的“写本学”进行专门研究。敦煌学家方广锠曾说:“敦煌藏经洞发现之前,中国传世的宋以前写本极为稀见,大多深锁于宫掖,少数秘藏于私家。一般的学人,既难得一睹,亦无从研究……后人论古籍,言必称‘版本’,且唯以‘宋版’为矜贵。写本研究的缺失,起码使700年学术文化之依托难明……由此,敦煌遗书还将孕育一门新的学问——写本学,这一学问的产生将对中国中古学术研究的进一步开拓作出贡献。一时代有一时代的学问。随着敦煌遗书的逐次公布,开创写本学的条件也逐渐成熟。那么,写本学是否会成为21世纪中国的学问之一呢?”(《遐思敦煌遗书》)方广锠的这段话是针对敦煌写本而谈,如果我们把眼光拓展到总体时代更早的吐鲁番文书,数量更为庞大的宋元以来民间文书、明清档案,乃至日本、韩国、越南等汉字文化圈国家保存的大量古写本,开创写本学这样一门学科的必要性就进一步凸显。学界对创建这样一门新的学问颇有期待,写本学也正在向我们走来。

肆、存“亡”接“绝” 重焕文明

敦煌写本上起魏晋之际,下讫北宋初年,正好反映了写本文献从兴起、发展至逐渐被刻本取代的过程,是研究“写本学”最为丰富的资料。因此,撰写一部系统全面的敦煌写本文献学通论性著作,是提高敦煌文献校录整理质量的需要,也是构建写本文献学理论体系的基石。有鉴于此,近半个世纪以来,敦煌写本文献学的建设被一些学者提上议程并付诸实践。

20世纪80年代初,藤枝晃倡导“以印刷术出现以前的图书为对象的”“写本书志学”研究,认为“从几万件写本中发现它的共同规律,是十分必要的工作”(《敦煌学导论》),他还身体力行,从敦煌写本的形制、纸张、字体、断代、辨伪等方面对“写本书志学”做了开拓性的工作。稍后,林聪明撰作《敦煌文书学》,这是较早的一部敦煌文献学通论性著作。荣新江所著《敦煌学十八讲》是一部敦煌学的概论性著作,其中第十七讲从“纸张和形制”“字体和年代”“写本的正背面关系”及“敦煌写本的真伪辨别”等角度,就“敦煌写本学”展开了讨论。郑阿财《论敦煌俗字与写本学之关系》一文,把晋唐称为“以纸张卷轴为主的‘写本时期’”,他认为“建构‘写本学’……既是研究敦煌文献之基础,也是研究日本古写经,乃至于汉字文化圈中的韩国、越南汉文写本之重要基础”。黄正建则以敦煌吐鲁番大量官私文书为中心,倡导“古文书学”的研究。拙著《敦煌写本文献学》,以7万多件敦煌写本为主要研究对象,对敦煌写本的语言和抄写体例进行了归纳和总结。

以上著述,所论限于敦煌写本,有必要拓而广之,上延下展,把研究范围扩大到更多写本文献,并在研究文献内容同时,留意写本物质形态,开创一门新的写本学。学界同仁需要在全面普查、深入研读基础上,对写本的形制、纸张、笔墨、类别、内容、价值、语言、字体、符号、题名、断代、缀合、辨伪、校勘等方方面面的问题做系统透彻的研究,从而为涵盖所有写本文献、规模更为宏大的写本学的创建打下坚实的基础。让我们存“亡”接“绝”、追源溯流,使学术文化传承“依托难明”的一段重现光明。

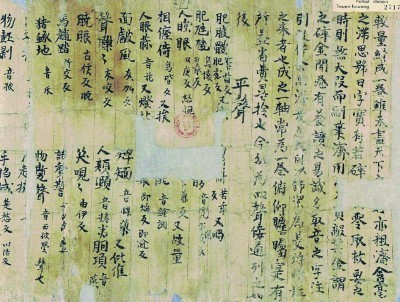

写本《俗务要名林》缀合图,该文献流行于唐代,是按照义类编排的日用俗语词典。 选自《敦煌写本文献学》(增订本)

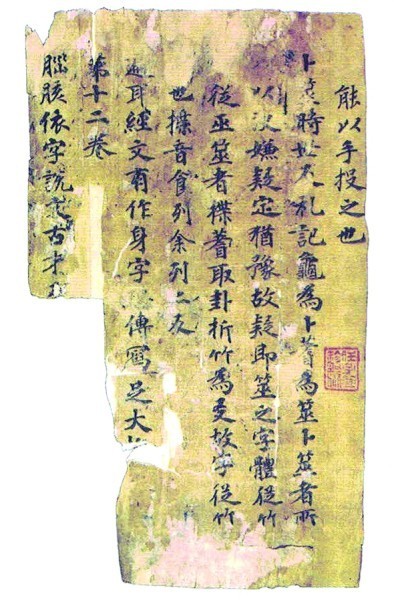

《字宝》 选自《敦煌写本文献学》(增订本)

敦煌研究院藏“字书”残段 选自《敦煌写本文献学》(增订本)

《敦煌写本文献学》(增订本) 张涌泉 著 商务印书馆

《光明日报》(2024年12月21日 12版)

责任编辑:李婧怡

浏览量:

68

浏览量:

68